|

Un nuevo informe de SDSN pide que se revise la arquitectura financiera mundial para hacer frente al déficit crónico de financiación de los ODS PARÍS, FRANCIA, 21 de junio de 2023 - Por tercer año consecutivo, no hay avances en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel mundial, y existe el riesgo de que la brecha en los resultados de los ODS entre los países de ingresos altos y los países de ingresos bajos sea mayor en 2030 que cuando los objetivos fueron acordados universalmente en 2015. Esta es la conclusión que revela el último Informe sobre Desarrollo Sostenible (SDR, por sus siglas en inglés) publicado hoy. El SDR incluye el Índice de los ODS y una serie de cuadros de mando que clasifican el rendimiento de todos los Estados miembros de la ONU en relación con los ODSA, y ha sido elaborado por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU (SDSN, por sus siglas en inglés). A pesar de las malas noticias, el informe demuestra que, si bien el mundo no va por buen camino para lograr los ODS cuando se cumple la mitad del plazo, ahora es el momento de que los países redoblen sus esfuerzos para avanzar estos objetivos. Por un lado, mediante la aprobación de una profunda reforma de la arquitectura financiera mundial y, por otro lado, mediante la aplicación del Estímulo de los ODS para cerrar la importante brecha de financiación a la que se enfrentan los países en desarrollo y emergentes. El profesor Jeffrey D. Sachs, presidente de SDSN y autor principal del informe, subraya lo siguiente: "A medio camino hacia 2030, los ODS llevan un retraso muy importante, y los países pobres y más vulnerables son los que más sufren. La comunidad internacional debe dar un paso adelante en la Cumbre para un Nuevo Pacto Mundial de Financiación que tendrá lugar este mes en París, y en las próximas reuniones multilaterales clave, entre otras, la reunión del G20 en Nueva Delhi, la Cumbre de los ODS en Nueva York en septiembre, y la COP28 en Dubái, y para exigir que se aumenten los flujos financieros internacionales basados en las necesidades de los ODS. Sería inconcebible que el mundo desaprovechara esta oportunidad y, especialmente, que los países más ricos eludieran sus responsabilidades. Los ODS siguen siendo fundamentales para el futuro que queremos." El informe puede consultarse y descargarse aquí (estará disponible online a partir del 20 de junio de 2023 a las 23:59 h CETS). Los enlaces para la web y la visualización de datos se detallan a continuación: Web: https://www.sdgindex.org/ Visualización de datos: https://dashboards.sdgindex.org/ Nuevo Centro de Transformación ODS: https://sdgtransformationcenter.org/ (a partir del 21 de junio 2023 a las 9:00 h CEST) Cómo citar el informe: Sachs, J., Lafortune, G., Fuller, G., and Drumm, E. (2023). Implementing the SDG Stimulus. Sustainable Development Report 2023. Sustainable Development Solutions Network (SDSN). Paris, France. A medio camino del plazo marcado para lograr los ODS, no se alcanzará ni un solo objetivo para 2030 al ritmo actual. El SDR muestra que, al ritmo actual de progreso desde 2015, ninguno de los objetivos se alcanzará en 2030 y, de media, menos del 20 % de las metas de los ODS están en vías de alcanzarse. Mientras que entre 2015 y 2019, el mundo estaba alcanzando un progreso modesto en los ODS, desde el estallido de la pandemia de COVID-19 y las crisis y retrocesos mundiales simultáneos, el progreso se ha estancado y está un punto por debajo del nivel previsto basado en las tendencias anteriores a la pandemia. Además, el informe destaca que existe el riesgo de que la brecha en los resultados de los ODS entre los países de ingresos altos y bajos sea mayor en 2030 (29 puntos) que en 2015 (28 puntos), lo que subraya el peligro de perder una década de avances hacia la convergencia mundial. Algunos de los indicadores que experimentaron los retrocesos más significativos son el bienestar subjetivo, el acceso a la vacunación, la pobreza y la tasa de desempleo. Entre los objetivos más retrasados se encuentran aquellos ODS relacionados con el hambre, las dietas sostenibles y en materia de salud (ODS 2 y 3), al igual que aquellos relativos a la biodiversidad terrestre y marina (ODS 14 y 15), la contaminación atmosférica y de plásticos (ODS 11 y 12) y las instituciones sólidas y las sociedades pacíficas (ODS 16). En promedio, desde la adopción de los ODS en 2015, el mundo ha hecho algunos progresos en el fortalecimiento del acceso a infraestructuras clave, abordadas en particular por el ODS 6 (Agua potable y saneamiento), el ODS 7 (Energía asequible y limpia) y el ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura). Este año, Finlandia ocupa el primer puesto en el Índice ODS 2023, seguida de Suecia, Dinamarca, Alemania y Austria. Los países europeos siguen liderando el Índice de los ODS (ocupan los 10 primeros puestos) y están en vías de alcanzar más metas que cualquier otra región: Dinamarca, Chequia, Estonia, Letonia y la República Eslovaca son los cinco países que han alcanzado o están en vías de alcanzar el mayor número de metas de los ODS este año. Por el contrario, Líbano, Yemen, Papúa Nueva Guinea, Venezuela y Myanmar tienen el mayor número de metas de los ODS que van en la dirección equivocada. España ocupa el puesto #16 a nivel mundial en el Índice ODS de este año, mientras Chile ocupa el puesto #30, Brazil ocupa el puesto #50, Argentina ocupa el puesto #51, y México el puesto #80. Persiste el déficit crónico de financiación de los ODS para las economías en desarrollo y emergentes. En este informe, SDSN propone seis prioridades para la reforma de la arquitectura financiera mundial. En su esencia, los ODS son un programa de inversión, y el informe destaca que la actual arquitectura financiera mundial no está canalizando el ahorro mundial hacia las inversiones en los ODS al ritmo y la escala necesarios. En 2022, la inversión media por persona en los países de renta baja fue de 175 USD por persona, frente a los 11.535 USD por persona en los países de renta alta (Moody's y Banco Mundial, 2023). La mayoría de los países de renta baja y de renta media carecen de la calificación crediticia necesaria para obtener préstamos en condiciones aceptables, lo que los hace muy vulnerables a las crisis de liquidez y de balanza de pagos que se autoalimentan y hace casi imposible que estos países apliquen estrategias de inversión sostenibles a largo plazo. A estos retos se suman unos mercados de capitales privados que siguen dirigiendo grandes flujos de ahorro privado hacia tecnologías y prácticas insostenibles y un sistema internacional que se ve obstaculizado por unos marcos obsoletos para garantizar la financiación a gran escala de los ODS. En este contexto, el SDR presenta un plan de seis puntos para reformar la arquitectura financiera mundial, incluyendo la adopción de un estímulo para los ODS. El plan ha sido elaborado por el Consejo de Liderazgo de SDSN, un grupo preeminente de expertos mundiales y líderes en desarrollo sostenible de los ámbitos académico, empresarial, de la sociedad civil y del sector público. Tanto los países más pobres como los más ricos deberían aprovechar el impulso de la mitad del periodo para hacer una evaluación autocrítica y revisar sus estrategias nacionales en materia de los ODS y sus marcos de inversión a largo plazo. A la mitad del camino de los ODS, el SDR señala que el esfuerzo y el compromiso de los gobiernos con los ODS es demasiado bajo, y ningún país está cerca de obtener una puntuación perfecta. Existe una variación significativa entre países, con algunas economías en desarrollo y emergentes -como Benín, Ghana, Indonesia, Nigeria y Senegal- que muestran un compromiso bastante notable con los ODS. Entre los países del G20, las puntuaciones medias oscilan entre más del 75% en Indonesia y menos del 40% en la Federación Rusa y Estados Unidos. En particular, los países de renta baja y los de renta media baja obtuvieron una puntuación media más alta que los de renta alta en liderazgo político e institucional para los ODS. Desde la adopción de los ODS, sólo cinco países no han presentado nunca su plan de acción para los ODS a las Naciones Unidas para una evaluación nacional voluntaria: Haití, Myanmar, Sudán del Sur, Yemen y Estados Unidos. El informe de este año también muestra que, a pesar de que la mayoría de los gobiernos han puesto en marcha una integración "blanda" de los ODS en sus prácticas y procedimientos de gestión pública, la integración "dura" de los ODS falta en la mayoría de los países, incluido el uso de los ODS para apoyar los marcos presupuestarios y de inversión a largo plazo. En una encuesta realizada en 74 países y en la Unión Europea, sólo un tercio de los gobiernos menciona los ODS o utiliza términos relacionados en su último documento presupuestario oficial, y aún son menos los que incluyen los ODS en una sección específica, líneas presupuestarias o asignaciones. Un nuevo índice piloto mide el apoyo de los países al multilateralismo. Un componente importante de los esfuerzos y compromisos de los países con los ODS es la promoción del multilateralismo y la cooperación mundial en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, el documento fundacional de las Naciones Unidas. El informe de este año incluye el primer “Índice piloto de multilateralismo” que capta las dimensiones generales del apoyo al multilateralismo e incluye comparativas entre países, incluyendo los esfuerzos de los países para promover y preservar la paz, el porcentaje de tratados de la ONU ratificados, la solidaridad internacional y la financiación, la pertenencia a determinadas organizaciones de la ONU, así como el uso de medidas coercitivas unilaterales, entre otros indicadores. Argentina, Barbados, Chile, Alemania, Jamaica y Seychelles obtuvieron la puntuación más alta por sus esfuerzos para promover el multilateralismo, aunque ningún país obtiene una puntuación perfecta. Otras conclusiones clave del Informe sobre Desarrollo Sostenible 2023 son: Los países ricos siguen generando efectos indirectos negativos a nivel internacional. Considerando los patrones de consumo, uno de los sectores más importantes en cuanto a efectos secundarios negativos a escala internacional, es el textil y la confección, por sus niveles de emisiones de gases de efecto invernadero. La lista de miembros del Consejo de Liderazgo de SDSN está disponible aquí: https://www.unsdsn.org/leadership-council. El Índice de Efectos Secundarios Internacionales 2023 (Spillovers Index), incluido en este informe, señala que el 59% de las emisiones de gases de efecto invernadero se emiten a lo largo de la cadena de suministro de países distintos de donde se consumen los productos textiles y de confección finales. Se necesitan instrumentos basados en la ciencia a todos los niveles para orientar la acción de los ODS y reforzar la rendición de cuentas. La nueva iniciativa emblemática de la SDSN que se lanza hoy -el Centro deTransformación de los ODS (SDG Transformation Center) - tiene como objetivo precisamente proporcionar un conjunto de instrumentos basados en la ciencia y servir de plataforma para el aprendizaje entre pares y el intercambio entre científicos, profesionales e inversores sobre la próxima generación de herramientas políticas, análisis y vías a largo plazo de los ODS. Sobre la base de una alianza innovadora entre SDSN y el Instituto de investigación de sistemas ambientales (Esri), el Índice ODS de este año incorpora dos nuevos indicadores que se basan en herramientas geoespaciales para medir el acceso a servicios urbanos clave y el acceso a carreteras. Desde el año 2015, el informe SDR ha proporcionado los datos más actualizados disponibles para monitorear y clasificar el rendimiento de todos los Estados miembros de la ONU en los ODS. El informe ha sido redactado por un grupo de expertos independientes de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN) de las Naciones Unidas, bajo la dirección de su presidente, el profesor Jeffrey Sachs. Acerca de SDSN: La Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (SDSN) opera desde 2012 bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas. SDSN moviliza el conocimiento científico y tecnológico a nivel mundial para promover soluciones prácticas para el desarrollo sostenible, incluyendo la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo Climático de París. Nuestro objetivo es acelerar el aprendizaje conjunto y promover enfoques integrados que aborden los retos económicos, sociales y medioambientales interconectados a los que se enfrenta el mundo. --- Una versión en línea de acceso abierto de este trabajo se publica en https://doi.org/10.25546/102924 en una licencia Creative Commons Open Access CC-BY-NC-SA 4.0. Esta licencia requiere que los reutilizadores proporcionen crédito a los creadores. Permite a los reutilizadores distribuir, remezclar, adaptar y desarrollar el material en cualquier medio o formato, únicamente para fines no comerciales. Si otros modifican o adaptan el material, deben licenciar el material modificado bajo términos idénticos. Para ver una copia de esta licencia, visite https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0. Al citar este trabajo, por favor incluya una referencia al DOI https://doi.org/10.25546/102924. Descargue el reporte original en inglés:

0 Comentarios

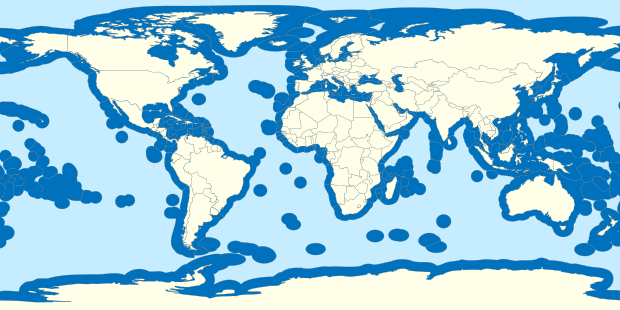

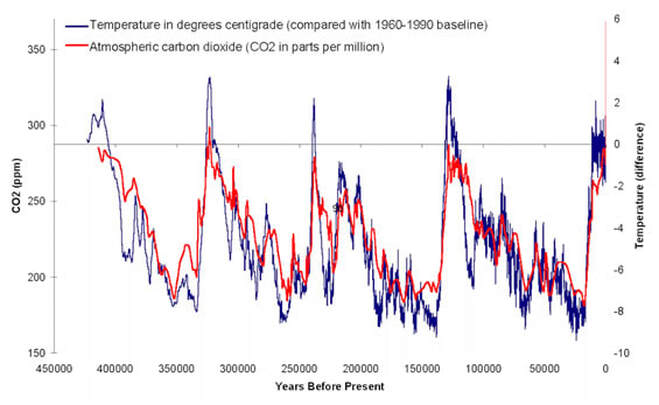

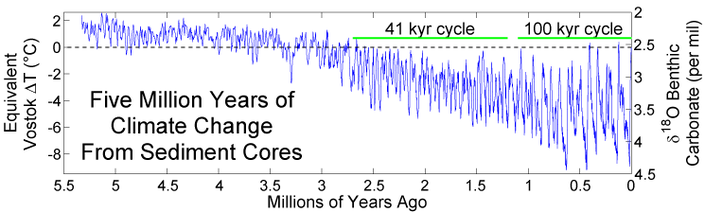

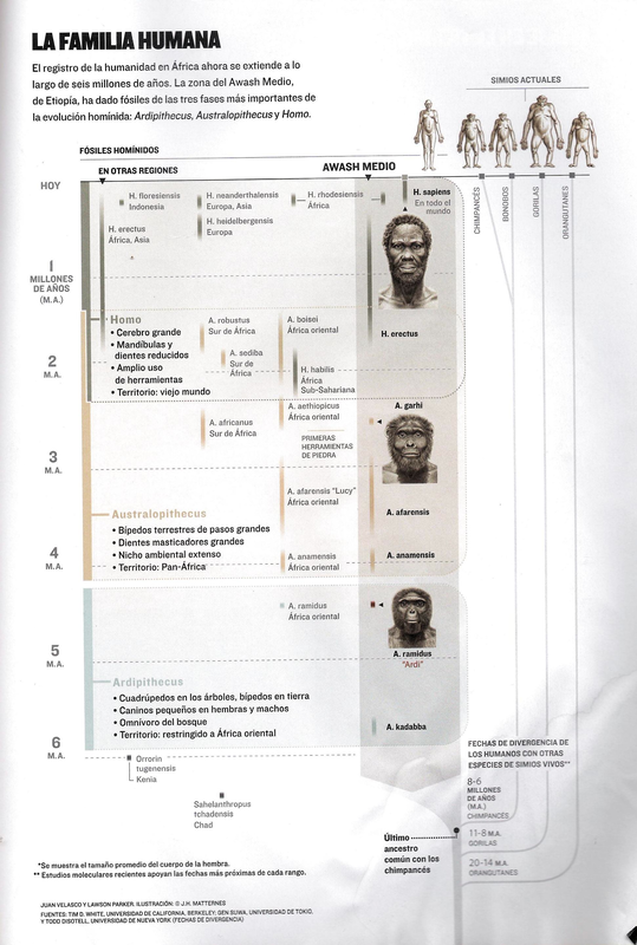

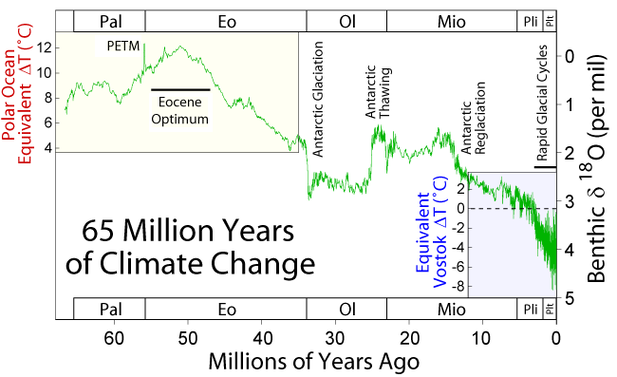

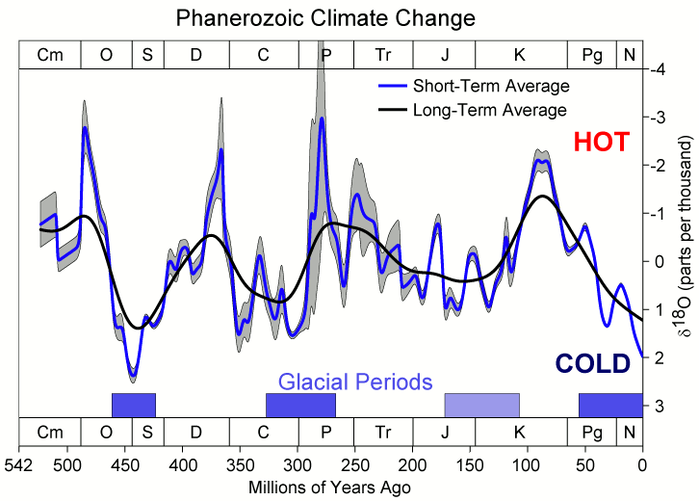

Por: María Luisa Eschenhagen Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A., Facultad de Ingeniería Geográfica y Ambiental. Enlace: www.pensamientoambiental.de E-mail: [email protected] Fecha de recepción: 23 de junio 2023 / Fecha de aceptación: 9 de septiembre 2023. RESUMEN Para poder pensar en alternativas que vayan más allá del desarrollo hegemónico, y poder realizar cambios posibles, resulta indispensable pensar más allá de lo que generalmente se reproduce, debate y plantea en las aulas universitarias. Significa reconocer cómo la modernidad ha socavado el sentido de la vida y ha pretendido llenar el vacío existencial a través del consumo, lo cual ha demostrado ser un camino sin salida. Por lo tanto, resulta preciso nombrar ese vacío y tematizarlo, ya sea a través del pensamiento ambiental de Leff o a través del budismo. Y a la vez significa, también, recuperar la sensibilidad de poderse fascinar ante la vida, como por ejemplo ante el proceso biogénico de sedimentación carbonatada en los mares. Aquí, apenas, algunos incentivos iniciales para transitar esos caminos posibles. Palabras clave: Pensamiento ambiental; Budismo; Vida; Ciclo de carbono ABSTRACT In order to be able to think about alternatives that go beyond hegemonic development, and to be able to make possible changes, it is indispensable to think beyond what is generally reproduced, debated and put forward in university classrooms. It means recognising how modernity has undermined the meaning of life and sought to fill the existential void through consumption, which has proved to be a dead end. It is therefore necessary to name and thematise this emptiness, whether through Leff's environmental thinking or through Buddhism. At the same time, it also means recovering the sensibility of being fascinated by life, for example by the biogenic process of carbonate sedimentation in the seas. Here are just a few initial incentives to follow these possible paths. Keywords: Environmental Thinking; Buddhism; Life; Carbon Cycle. INCENTIVOS PARA LA EXPLORACIÓN La crisis civilizatoria es innegable. Los años 2022 y 2023 han evidenciado, como tal vez ningún otro, la realidad implacable del cambio climático a través de sequías, quemas y altas temperaturas, lluvias e inundaciones sin precedentes, en épocas y lugares inusuales, poniendo en riesgo, desplazando, afectando y matando millones de vidas a lo largo y ancho del planeta. Frente a este panorama poco esperanzador, más bien altamente preocupante, porque como humanidad ya hemos pasado el umbral del no retorno (Cerrillo, 2002), pero seguimos empeñados pensando que el control se logra a través de la Conferencia de las Partes (COP)[1] ya en su número 27–, 27 años perdidos, ahora con otro rotundo fracaso. Más bien considero que hay dos temas que por lo general no se tocan en la discusión sobre el cambio climático. Por un lado, sobre el tipo de cambios que se deberían dar a partir del reconocimiento del vacío existencial presente en cualquier ser humano, y por el otro, la fascinación frente a la fragilidad y complejidad del planeta Tierra, mantenida por pueblos y culturas del Sur. Se trata de algunos insumos para invitar a pensar en alternativas, y a visualizar otros caminos posibles. En cuanto al cambio, es de reiterar que la seriedad requiere, en una situación de crisis profunda, cambios estructurales de fondo, significativos, en nuestras formas de ser, estar y habitar. Sin embargo, mientras que las propuestas sigan por los caminos convencionales que buscan resolver el problema con instrumentos tecno-económicos, como lo son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y apropiándose de manera muy hábil de ideas alternativas para venderlas como solución (Eschenhagen y Sandoval, 2023), no puede haber cambios significativos. Apenas y se trata de distractores, que tal vez logren mitigar mínimamente el problema. Más bien, los lineamientos dados por las Naciones Unidas, de manera consistente (por no decir aterradora), cuyas estructuras de decisión están marcados por poderes desiguales, están alienando a todo el planeta en torno a unas metas únicas (17 objetivos con 169 metas[2]) con lo cual la soberanía de los países y la diversidad cultural son sacrificadas. Pero que, en últimas, ni siquiera representan cambios reales, sino más bien consolidan y procuran salvar, a través del “enverdecimiento”,[3] el sistema capitalista industrial insustentable. Como sociedades e individuos estamos observando crisis multiniveles: ambiental, en términos de conflictos socioambientales que destruyen ecosistemas y su biodiversidad, provocan el cambio climático, etc. (Contraloría General de la República de Colombia, 2020); económica, en términos de inflación, crecimiento, condiciones laborales, etc. (World Economic Forum, s.f.); social, en términos de injusticias, desigualdades, migración, salud mental, etc. Se trata, de dos crisis que son interdependientes y están inseparablemente interrelacionadas. Y, sin embargo, las soluciones propuestas hasta el momento para afrontar los problemas no han mostrado resultados significativos de largo plazo. Lo que queda claro es que el problema es mucho más que un asunto “simplemente” políticoeconómico-técnico, que de igual forma son aspectos necesarios y urgentes de atender, pero insuficientes, porque las raíces del problema radican en una crisis profunda, que encuentra su base en la propia condición humana. Una condición que está marcada por el vacío existencial como raíz del problema y, por lo tanto, los cambios tienen que darse en otro lugar que no son instrumentales. Para explicar esta afirmación, tomaré dos argumentos, desde dos puntos de partida muy diferentes, pero que tal vez, al final, resultan complementarios. Por un lado, estaría la reflexión y argumentación desde la filosofía y el psicoanálisis, que viene explorando Enrique Leff (pensador ambiental latinoamericano), y por el otro, la perspectiva desde el budismo comprometido desde la mirada de David Loy (profesor universitario y maestro zen). Ambos reflexionan sobre la idea del vacío y de la nada. Siendo esto, también, un llamado para reivindicar y demostrar la importancia de la filosofía en épocas donde se valora mucho más el supuesto eficientismo y accionismo, relegando la reflexión crítica filosófica, justamente como mecanismos para evadir y afrontar ese vacío existencial. Así, Leff aborda el problema desde grandes pensadores occidentales como lo son Nietzsche, Heidegger y Lacan, siguiendo fiel su propio camino de seguir deconstruyendo el pensamiento moderno desde adentro, porque es sobre ellos que está construido el mundo hegemónico y por ende, la crisis actual, para terminar reivindicando a los Pueblos de la Tierra y la necesidad de un diálogo de saberes. Y Loy aborda el tema desde el budismo y su concepción del vacío, la nada y el sufrimiento. Dos formas y aproximaciones para entender el mismo problema, con explicaciones y salidas diferentes. Y aquí, lejos de presentar los dos abordajes de manera amplia, apenas se trata de un esbozo para incentivar más bien a buscarlos y seguirlos leyendo. De manera que, Leff, plantea que los cambios necesarios no serán posibles mientras no haya cambios sustanciales en el régimen ontológico y que conlleven a cambios del régimen productivo, jurídico, tecno-económico, etc., es decir, a cambios de fondo de la estructura del capital. Por ello, sus exploraciones lo han llevado a pensar sobre sobre El conflicto de la vida (2020) y plantea tres ejes centrales de reflexión desde la filosofía y el psicoanálisis: “la falta en ser que anida en el inconsciente humano; la voluntad de poder que moviliza el metabolismo de la biosfera a través de las pulsiones que conmueven las acciones humanas y las razones que gobiernan al mundo” (Leff, 2020, p. 11). Esto lo lleva a preguntarse cómo se “instauran y movilizan los regímenes ontológicos y los dispositivos racionales de dominación” (p. 29) que destruyen la vida, explicando que la destrucción se da porque se han olvidado de la vida, acompañado estas reflexiones, a la vez, por la pregunta que va desentrañando a lo largo del libro: “¿Cómo se enlazan y anudan los vacíos de la ‘falta en ser’ y de la ‘voluntad de poder’ en sus efectos de sentido que movilizan la acción humana e intervienen los cursos de la vida?” (p. 208). Y uno de esos efectos que tiene el vacío es que Ese vacío del Ser [...es...] el oscuro vacío del que emergen las verdades ontológicas, la “verdad como causa”, la estructura de la pulsión en la que se configura la falta en ser, el vacío existencial que busca colmarse con el conocimiento del mundo –y la autoconciencia del sujeto–, con el dominio a través de la ciencia, de sus dominios del saber. De allí emerge la voluntad de saber, la pulsión del conocimiento interdisciplinario, del saber holístico que hoy pretende retotalizar el mundo fragmentado ge¬nerado por el logocentrismo de la ciencia”. (2020, p. 104) Con esta afirmación, Leff profundiza sustancialmente en lo que venía reflexionando sobre las causas del problema ambiental, la crisis civilizatoria, que merece ser pensada y entendida con cuidado para comprender sus implicaciones. Si ya sus incursiones filosóficas previas, para demostrar la insustentabilidad de las formas de conocer, son difíciles para la comprensión común, ahora se adentra a espacios aún más profundos, como la voluntad de poder en la condición humana. Difíciles, porque hemos perdido la costumbre, paciencia y habilidad para leer y pensar con tiempo y dedicación, pero son temas muy necesarios para entender y comprender que las soluciones tecnológicas, instrumentales para, supuestamente, afrontar la crisis ambiental, jamás serán efectivas, ya que el cambio tiene que tocar el régimen ontológico. Mientras que, David Loy, se aproxima de manera diferente a ese vacío desde el budismo, donde entender el vacío es central y a la vez, lo más difícil para comprender. Un vacío que está ligado con la conceptualización engañosa de un yo, o sí-mismo, que genera una sensación ilusoria de un yo separado del mundo: esto es lo que provoca sufrimiento. El budismo trata del despertar, que significa entender algo respecto al constructo de la sensación del símismo y de la nada en su núcleo. Si cambiar el karma implica reconstruir la sensación del sí-mismo, deconstruir dicha sensación implica experimentar directamente su vaciedad. (Loy, 2009, p. 33) Según el budismo, existen cuatro verdades nobles que explican las causas del sufrimiento y cómo salir de él.[4] Loy, en su libro Dinero, sexo, guerra y karma. Ideas para una revolución budista (2009), actualiza la lectura budista sobre el sufrimiento, al explicar cómo la sociedad moderna ha institucionalizado tres venenos, que causan el sufrimiento colectivamente, a través del “sistema económico [que] institucionaliza la codicia, el militarismo [que] institucionaliza la animadversión, y los medios de información [que] institucionalizan la ignorancia y el engaño” (p. 21). Sobre esto hay y habrá mucho que profundizar para comprenderlo mejor, pero este ensayo apenas desea dejar inquietudes e insumos para seguir indagando, porque, como bien dice el Dalai Lama: “la teoría del vacío no es una mera cuestión de comprensión conceptual de la realidad. Tiene profundas implicaciones psíquicas y éticas” (2006, p. 66). Loy señala que la preocupación de la espiritualidad gira en torno al vacío y cómo darle sentido, y que Occidente, en este contexto, al haberse alejado de la espiritualidad, intenta resolver ese vacío con algo externo, material, insaciable. Por eso existe una “continua presión en favor del crecimiento [que] es indiferente a otras consecuencias sociales y ecológicas” (2009, p. 39). Por lo tanto, “cualquier solución genuina a la crisis ecológica debería implicar algo más que mejoras tecnológicas. De nuevo, si la raíz del problema es espiritual, la solución también debe contar con una dimensión espiritual” (p. 136). En cuanto a la fascinación frente a la fragilidad y complejidad del planeta Tierra invito a reflexionar, explorar y entender sus interdependencias vitales que son infinitas. En este caso, dejo apenas tres ideas extraordinarias a consideración. La primera, que desde hace ya muchos años me encanta, es la dependencia macro del Amazonas del desierto del Sahara. Entender cómo los minerales y sales del Sahara son transportados a través de las tormentas de arena que pasan como nubes de polvo, ricas en micropartículas de fósforo y otros minerales,[5] sobre el Atlántico, para luego descender a través de las lluvias a los suelos amazónicos para fertilizarlos. Segundo, seguir estas interconexiones de la vida resulta fascinante, también en lo micro como en la diversidad y vida de los hongos, que están presentes en literalmente todos los lugares del planeta y cumplen una función estructurante de la vida. El libro de Merlin Sheldrake (2020) sobre La red oculta de la vida, ilustra esto de manera genial, comenzando por explicar que existen más de 2 millones de especies diferentes de hongos; el más grande conocido abarca más de 10 km², pesa varias toneladas y tiene más de 2000 años. Además, maravilla al lector explicando cómo los hongos propician redes de intercambios simbióticos con plantas, tienen una inteligencia descentralizada, sin cerebro, y pueden manipular su entorno como, por ejemplo, el comportamiento de las hormigas. Dice: La historia de la vida resultó estar llena de colaboraciones íntimas… la mayoría de las plantas dependen de los hongos para abastecerse de los nutrientes del suelo, como fósforo y nitrógeno, a cambio de las fuentes de energía como azúcares y lípidos que producen en la fotosíntesis –el proceso por el que las plantas absorben luz y anhídrido carbónico del aire–. La relación entre hongos y plantas dio lugar a la biosfera tal y como la conocemos y permite la vida en la Tierra hasta la fecha, pero parecía que entendíamos muy poco. ¿Cómo empezaron dichas relaciones? ¿Cómo se comunican las plantas y los hongos entre sí? (Sheldrake, 2020, p. 19) Desentrañar estas preguntas, entender estas colaboraciones, interrelaciones y redes resultan indispensables para entender la vida, no desde una perspectiva competitiva, egoísta y mecanicista, como lo entiende la cosmovisión moderna. El Dalai Lama, en el maravilloso libro El universo en un solo átomo, también ha planteado preguntas muy pertinentes como “¿por qué [la biología moderna] rechaza la cooperación como principio operativo y por qué no considera el altruismo y la compasión como posibles rasgos del desarrollo de los seres vivos?” (2006, p. 140). Hay una gran necesidad de cambiar la comprensión de la vida, y son justo trabajos como los de Sheldrake y el Dalai Lama los que, lentamente, van rompiendo esas viejas concepciones modernas. Y tercero, en esta crisis que está viviendo el planeta, será preciso entender la importancia de los ciclos bio-geo-químicos que sustentan la vida, como los del fósforo, del nitrógeno y también del carbono. Frente a todas las discusiones en torno al cambio climático y al problema de las emisiones del CO₂, resulta cada vez más fascinante dialogar con Roger Mauvois, de la Martinica, geólogo (doctorado en Rusia y pensionado en México), y escuchar su perspectiva del problema y aprender de geología.[6] Mauvois llama nuestra atención sobre la importancia de la sedimentación carbonatada, depositada en el fondo marino del carbonato de calcio (CaCO₃ = CaO + CO₂), como un eslabón esencial de la homeostasis del sistema vivo planetario. Una sedimentación que refleja un proceso biogénico, a través del cual la naturaleza, a lo largo de centenares de millones de años, ha sido capaz de capturar el CO₂ planetario que, en exceso, es nocivo para la vida y uno de los generadores del cambio climático. La sedimentación carbonatada esencialmente biogénica, consiste en la capacidad que desarrollaron muchos invertebrados ─como lo son los pólipos de coral, varias especies del zooplancton y del fitoplancton, o los moluscos con conchas─ de construir esqueletos, protecciones (conchas) o soportes duros de carbonato de calcio. Al crecer y morir, se acumulan estos restos y son capaces de capturar, de esa manera, varias gigatoneladas anuales de CO₂ en todos los mares del planeta, a una tasa de 1.14 gr/cm2/1000 años[7] de carbonato de calcio a lo largo del último millón de años (el tiempo del Homo sapiens) (Meza-Galicia, 2009; Quispe-Hirpahuanca y Quispe-Palomino, 2020). Esta sedimentación, a lo largo de millones de años, ha conformado en mares y océanos enormes capas de roca caliza que, después de gigantescos movimientos tectónicos, destacan en forma de montañas de cientos de metros de altura. Absolutamente fascinante entender cómo seres tan minúsculos realizan una labor tan enorme y a la vez tan vital/fundamental para la vida, sin que casi nadie se haya dado cuenta de ello. Sin embargo, en la historia geológica, este proceso biogénico ya tuvo varias interrupciones, una de las cuales fue a raíz de la caída del meteorito que provocó la desaparición de los dinosaurios. La catástrofe fue tal que la tasa de sedimentación carbonatada cayó a un mínimo de 0.40 gr/cm2/1000 años y la vida necesitó 66 millones de años para recuperarse y alcanzar la tasa antes mencionada (de 1.14). Estamos presenciando ahora una nueva caída brusca con la intervención antropogénica, que se agudizó desde hace más de 50 años (tiempo del Homo sapiens sapiens) de manera intensiva con la brusca intervención humana en el ciclo del carbono. Según Mauvois, vivimos en una explosión (como la del meteorito) y la mecha se prendió hace 7000 años. Por un lado, al quemar los combustibles fósiles, en los cuales se había guardado una buena parte del carbono orgánico al filo de millones de años, liberándolo ahora en forma de CO2, y por lado, al destruir la vida de los océanos interrumpiendo seriamente (en más de un 50%) el proceso biogénico de sedimentación carbonatada, generando la acidificación, la eutrofización y el calentamiento del mar, en un círculo vicioso; estamos matando los arrecifes de coral, el zooplancton y fitoplancton, y con ello produciendo un déficit de más de 45 gigatoneladas de captura de dióxido de carbono en 50 años de sedimentación carbonatada globalmente restringida.[8] Con todo este contexto, no puedo más que volver a recordar el fantástico libro La invención de la naturaleza. El nuevo mundo de Alexander von Humboldt de Andrea Wulf (2015),[9] para conmemorar a quien, hace más de 200 años, se fascinó con la trama de la vida. Esta trama la terminó de identificar cuando estuvo en la cima del Chimborazo, Ecuador, donde entendió que la naturaleza “era un entramado de vida y una fuerza global […] que todo estaba entrelazado con ‘mil hilos’” (p. 122), y esbozó su famoso Naturgemälde, una representación transversal del Chimborazo como un entramado donde todo está relacionado. Y, sin embargo, en la lucha por las formas de conocer, a través de la colonialidad del saber y la geopolítica del conocimiento (Walsh, 2002), sigue vigente el conocimiento hegemónico moderno que fragmenta y que, como bien dice Leff (2006), es por eso que no comprende la complejidad ambiental. Una forma de conocer hegemónica que sigue insistiendo en el proyecto “civilizatorio” occidental insustentable. Definitivamente, con nuestro espectro de vista y tal como lo demuestra la óptica, la gran mayoría de las ondas no son captadas por el ojo humano; solamente una fracción muy reducida. De la misma manera, las ideas de estas páginas muestran que nuestra comprensión de la vida y del planeta resulta muy reducida y limitada. ¿Cómo actuar, entonces, a partir de la fragilidad de la interrelación/interdependencia de la vida, para comprender en toda su dimensión las implicaciones de ser parte de esta red? Será preciso cultivar la curiosidad, sensibilidad y el asombro para fascinarnos ante la maravilla de la vida. Pero esto será difícil de lograr y comprender desde nichos disciplinarios cerrados, hiperespecializados, o desde una perspectiva utilitarista, eficientista. Y también será necesario reconocer y abrazar el vacío existencial. Entender que el vacío tiene implicaciones psíquicas y éticas. Los supuestos cambios y propuestas de iniciativas tecno-político-económicas que quieren vender las políticas verdes en los medios de comunicación que les dan cobertura, solo son un placebo, un lavado de imagen verde para engañar a la conciencia, y más bien son parte de una necropolítica (Valverde-Gefaell, 2015). AGRADECIMIENTOS Este texto no hubiera nacido sin las conversaciones con Roger Mauvois, que siempre resultan ser muy inspiradoras para ver el mundo desde otras perspectivas temporales, y sin las revisiones y discusiones con Gabriel Vélez, quien siempre reta con preguntas inesperadas, para mejorarlo. ---------------------------------------------------------------- 4 Para una breve introducción sobre la materia, ver Comprender la interdependencia – el interser – de la vida desde el budismo (Eschenhagen, 2023) 5 En cuanto a la composición de este material particulado, Poleo & Briceño (2014) y Rizzolo et al. (2016) señalan que contiene bacterias, hongos y virus, así como algunos nutrientes, entre ellos nitratos y fosfatos inorgánicos, hierro (II), hierro (III), sodio, calcio y magnesio, entre otros macro y micronutrientes” (Rojas-Marín et al., 2020, p. 63). 6 Para escribir ésta explicación sobre la sedimentación carbonatada, él me ayudó y la revisó, para precisarla mucho mejor, lo cual le agradezco. 7 Para quienes no somos geólogos ni cercanos a los números, una explicación más extensa nos la brinda Roger Mauvois: se producen 1.14 gramos de carbonato de calcio por cada centímetro cuadrado en mil años, lo cual suena aparentemente como muy poco, pero no cuando se multiplica por los millones de kilómetros cuadrados que tiene el océano. Todo esto se termina sumando a lo que hoy son las capas de roca caliza 8 El aporte de Tetzner (2021) resulta interesante e ilustrativo al respecto. Aunque, Mauvois comenta que “él se concentra en el microplancton de esqueleto silíceo (diatomeas), más frecuente en los mares del norte, y no en el de esqueleto carbonatado, el de los mares del trópico (cocolitóforos, foraminíferos, etc.), nuestros protagonistas”. Ver también descripción sobre el carbono blanco de Mauvois (S.f.) 9 Ver reseña de Eschenhagen (2019) LISTA DE REFERENCIAS Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina, CODS. (2022, agosto). Índice ODS 2021 para América Latina y el Caribe. https://cods.uniandes.edu.co/wpcontent/uploads/2022/08/I%CC%81ndice-ODS-2021para-Ame%CC%81rica-Latina-y-el-Caribe.pdf Cerrillo, A. (2002). El planeta ha rebasado ya cinco puntos de no retorno climáticos. La Vanguardia. https://www.lavanguardia.com/natural/20220909/85 12582/crisis-climatica-traspasa-punto-retorno.html Contraloría General de la República de Colombia. (2020). IERNA, Informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2018-2019. https://www.contraloria.gov.co/documents/20125/62 5695/Resumen_Medio+Ambiente_IERNA_.pdf/d5c70 295-8a07-90b0-a259-f4fa40af92dc?version=1.0 Dalai Lama. (2006). El universo en un solo átomo. Cómo la unión entre ciencia y espiritualidad puede salvar el mundo (E. Samara, Trad.). Nomos. Eschenhagen, M. L. (2019). Reseña de libro: Andrea Wulf. La invención de la naturaleza: El mundo nuevo de Alexander von Humboldt. Madrid: Taurus, 2015. 498 páginas. Revista Geográfica de Valparaíso, (56), 1-5. https://doi.org/10.5027/rgv.v1i56.a46 Eschenhagen, M. L. y Sandoval, F. (2023). La cooptación de la educación ambiental por la educación para el desarrollo sostenible; un debate desde el pensamiento ambiental latinoamericano. Trabajo y Sociedad, 24(40), 81-104. Eschenhagen, M. L. (2023). Comprender la interdependencia – el interser – de la vida desde el budismo, en: Revista Iberoamericana de Complejidad y Ciencias Económicas, Vol.1 Nr.1:XX 2023, https://revistas.ulasalle.edu.pe/ricce/article/view/105/126 Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC. (2021). Summary for Policymakers. En Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/ Lander, E. (2011). La economía verde: el lobo se viste con piel de cordero. Transnational Institute. https://www.tni.org/es/publicaci%C3%B3n/laeconomia-verde-el-lobo-se-viste-con-piel-de-cordero Leff, E. (2006). Complejidad, racionalidad ambiental y diálogo de saberes. Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autómoma de México. http://conceptos.sociales.unam.mx/conceptos_final/470trabajo.pdf Leff, E. (2020). El conflicto de la vida. Siglo XXI. Loy, D. (2009). Dinero, sexo, guerra y karma. Ideas para una revolución buddhista (M. Portillo, Trad.). Kairós. Mauvois,R. (S.f.). Carbono Blanco. Carbono Blanco. https://www.carbonoblanco.org/carbono-blanco.html Meza-Galicia, L. (2009). Los arrecifes naturales y artificiales como una alternativa al cambio climático global (Tesis de posgrado, Instituto Politécnico Nacional). Repositorio Digital del Instituto Politécnico Nacional. https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/23028/ Los%20arrecifes%20naturales%20y%20artificiales%20 como%20una%20alternativa%20al%20cambio%20cli matico%20global..pdf?sequence=1&isAllowed=y Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA. (2011). Hacia una economía verde. Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. http://sostenibilidadyprogreso.org/files/entradas/haci a-una-economia-verde.pdf Quispe-Hirpahuanca, M. y Quispe-Palomino, K. C. (2020). Impactos del cambio climático sobre los bosques de manglares como ecosistemas de carbono azul (Tesis de pregrado, Universidad César Vallejo). Repositorio de la Universidad Cesar Vallejo. https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/ 60373 Rojas-Marín, J. F., Beita-Guerrero, V. H., Soto-Murillo, T.,Vargas-Rojas, M., Murillo-Hernández, J. y HerreraMurillo, J. (2020). Impacto de los polvos del Sahara en la calidad del aire en la GAM. Ambientico, (274), 62-67. Sheldrake, M. (2020). La red oculta de la vida (T. Gras Cardona, Trad.). Planeta. Tetzner, D. (2021). Los océanos y el fitoplancton: nuestros mejores aliados para combatir el cambio climático. De la Raíz al Plato. https://delaraizalplato.cl/articulos/losoceanos-y-el- Se reproduce el artículo con autorización de la autora, y bajo licencia CC licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional. Publicación Original http://www.revistageografica.cl/index.php/revgeo/article/view/107/88 Copyright (c) 2023 Revista Geográfica de Valparaíso La opinión pertenece a su autora y se publica para divulgación de Carbon Blanco Descargue libremente PDF original:

Por: Omar Osorio, Carbono Blanco.